Rote Schleier, Spiegelbilder und Konfrontation?

Rote Schleier, Spiegelbilder und Konfrontation?

The Evidence of Things not seen – Carrie Mae Weems

Ein Text von Sophie Heimoz

Es ist dunkel. Die Luft kühl, fast schon etwas eisig. Ist es halb elf oder schon elf Uhr? Ich bin schon etwas müde. Das Museum der Gegenwart ist unsere letzte Destination der Museumsnacht. Der Eingang ist ein wenig versteckt. Auf den ersten Blick, zwischen den Häusern, nicht ganz sichtbar. Schon vor der verglasten Eingangstür kann ich durch die hohen Fenster Lichter sehen, die mich in das Gebäude hineinziehen, weg von der Kälte und der Dunkelheit. Nur noch wenige Menschen sind hier unterwegs.

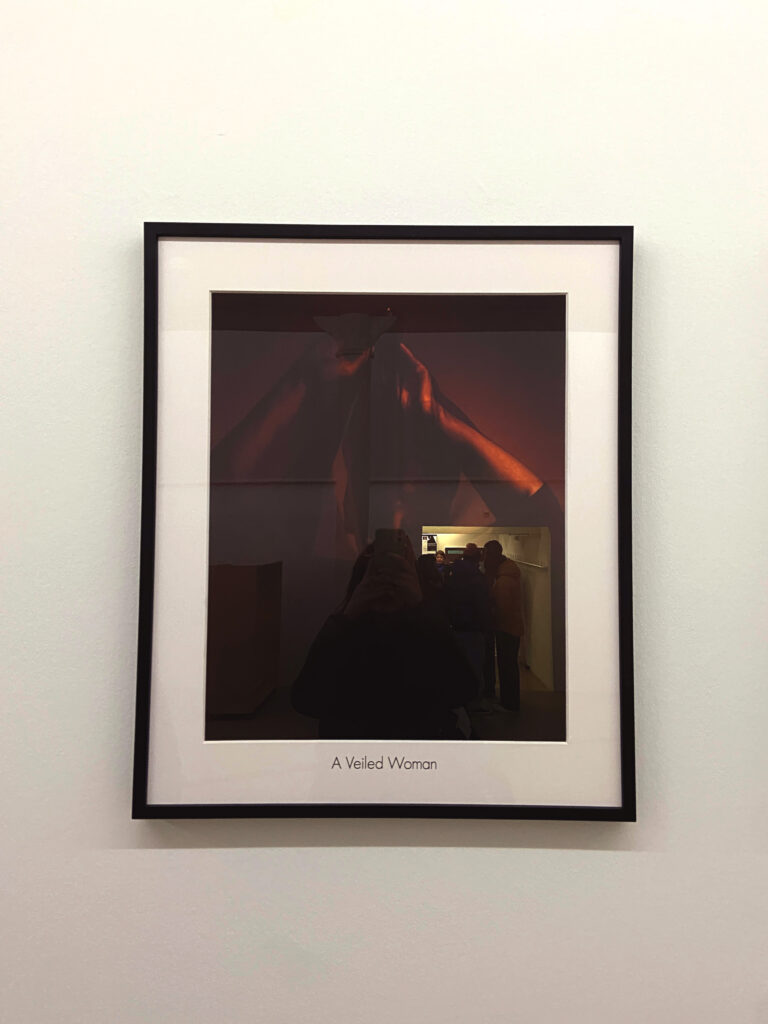

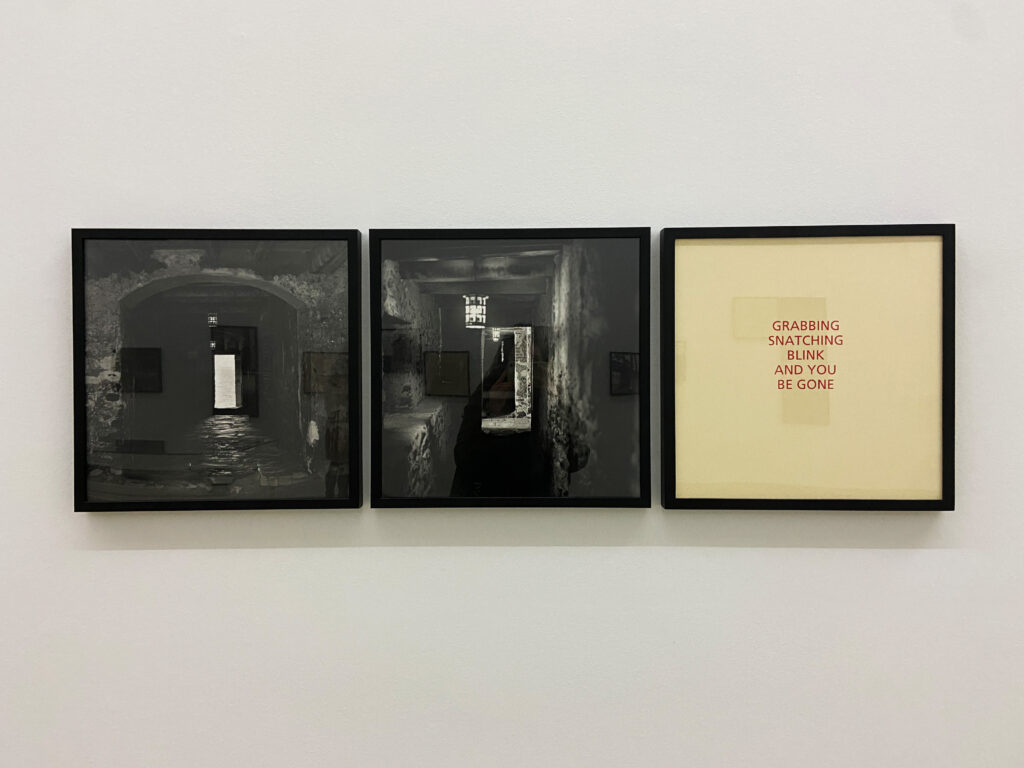

Im Inneren gelange ich durch eine Rampe abwärts in den grossen Ausstellungsraum. Der Raum ist spärlich bespielt und in weisses Licht getaucht. Ein Kontrast zu der Dunkelheit, die ihren Weg nach drinnen sucht. An den Wänden hängen in symmetrischen Abständen Fotografien: eingerahmte Geschichten, eingefroren in schwarz-weiss Bildern. Wollen sie nicht ausbrechen? Die Glasscheibe der gerahmten Geschichten glänzt unter dem Lichteinfall. Ich spiegle mich in den Bildern wider. Ist das eine Konfrontation? Soll ich mich in diesen Bildern sehen? Mich damit auseinandersetzen? Ich sehe mir die Bilder etwas genauer an.

Die Ausstellung handelt von Gewalt an marginalisierten Personen, vor allem people of color (PoC), wie ich auch in dem Ausstellungsflyer gelesen haben. Carrie Mae Weems legt mit ihren Kunstwerken, hauptsächlich Fotografien, Geschichten von marginalisierten Personen frei. Die rohen Emotionen und die Geschichten in den Fotografien berühren mich. Trotzdem frage ich mich, ob es eine bewusste Entscheidung war, dass ich mich als Besucherin in den Bildern spiegle. Dass beispielsweise ich, als weisse europäische Person, mich im Bild einer PoC wiederfinde.

Es zieht mich weiter zu der grossen Box in der Mitte des Raumes. Durch einen Eingang, eine Schleuse, gelange ich zuerst in einen kleinen Gang, aus dem ich durch eine rote Scheibe in den Ausstellungsraum schauen kann. Ein roter Schleier legt sich auch über die Kunstwerke, Wände, Decke und Boden. Ein neuer Blickwinkel wird mir offenbart. «Things not Seen» werden plötzlich sichtbar. Es verleiht dem Raum eine andere, konfrontativere, etwas aggressivere Atmosphäre.

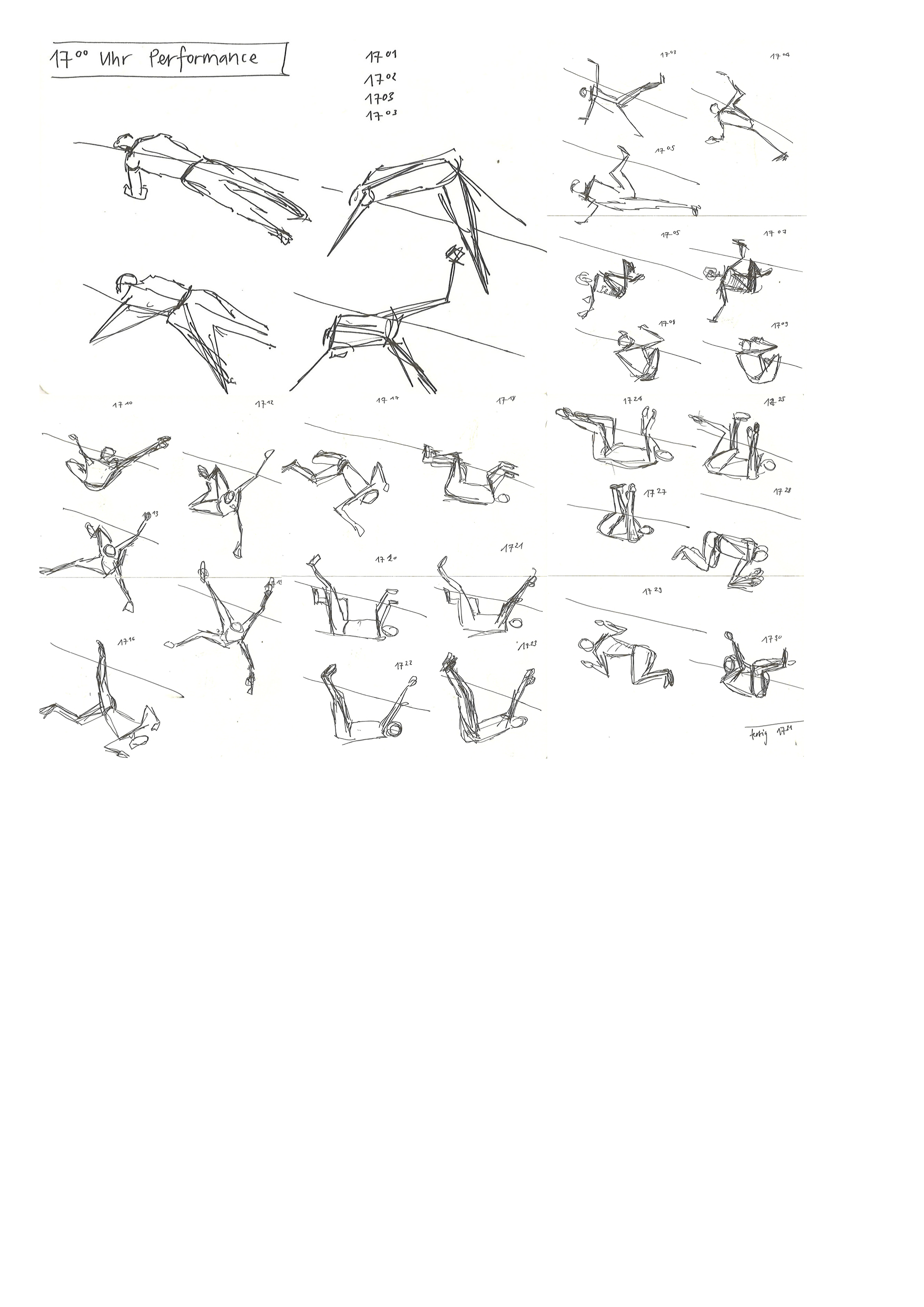

In der schwarzen Box am Ende der Schleuse läuft ein Spielfilm. Es ist ein schwarz-weisser Film. Zuerst sehe ich nur Nebel, dann erscheint ein Clown, der nicht spricht, sich aber bewegt. Wo bin ich hier? Es fühlt sich an, als hätte der Raum kein Boden mehr. Ich fühle mich ein wenig unbehaglich und irgendwie zieht es mich auch in seinen Bann. Es ist auch nicht klar einschätzbar, wo die bespielte Wandfläche ist. Ist es eine Wand? Sind es Tücher? Sind es überlappende Glaswände? Musik spielt im Hintergrund. Was soll hier sichtbar werden? Ist es das Ziel mich unbehaglich zu fühlen? Unsicher, unwohl, wie PoC es oft erfahren? Wieso wird in diesem Raum so viel der Interpretationsfreiheit überlassen, wenn es doch eigentlich ums Geschichtenerzählen und Gewaltaufdecken geht? Ich sehe keine Beschreibung. Den Zusammenhang zum Thema der Ausstellung sehe ich bis heute noch nicht klar. Ich führe meinen Weg im oberen Stockwerk fort, bevor es für mich nach einem langen Abend nach Hause geht. Ich glaube, weil ich schon so müde war, fühlte es sich ein wenig wie ein Traum an. Ein Schritt in eine andere Welt.